スポンサーリンク

記憶magic

昨夜『北に遠ざかりて』を読み直していて、こんな一文を発見。

『岐阜県立斐太高等学校と長野県深志高等学校の校章が、蜻蛉(トンボ)をそれぞれにデザインしたものであることを、深志の校長先生にお話したことがある。しかし何かの感慨を持たれたような様子を伺うことはできなかった。』

記憶力の良い方はお気づきですね。

この記事(クリックしてみ)の高校のことなんです。

これ書いたとき、当然『北に遠ざかりて』は読んでいましたが、すっかりこの部分は記憶から抜け落ちていました。

『トンボ』『校章』ってググって、実際にでてきた画像をもとに書いたんですが、、、。

でも恩師からいただいた本は、斜め読みとかじゃなく、熟読していたわけですから、もしかしたら頭の片隅にあったのかもしれません。

無意識というやつです。

俳句作っていて、(まだ6句しか作ってませんが)『これってもう誰かが作ってるんじゃ?』って不安に襲われることがあります。

季語は決まっていますから、残された文字数は12〜15字でしょ?

普通におんなじ句を作ってしまうことあると思うんです。

で、そんな不安を抱えたまま、句会で発表。

主宰から『これは盗作である』と指摘され、『偶然ですょぉ、、、』と否定して、家に帰って熟読したはずの句集を開き、無意識の盗作を認めざるを得ない。。。とかあるんじゃないかなぁ?

無意識って恐ろしくて面白い。

と書いて、俳句に似ていることに気づきましたが、これも無意識でした。

『あぁぁ、なんだっけ??名前が出てこない、、、』

始まってます。私。すでに。頻繁に。

四十路、、、。

きっと脳みそのいろんなところが無意識の支配下に置かれつつあるのかもしれません。

Posted by イチロウ at

◆2011年08月22日22:57

美しい書物

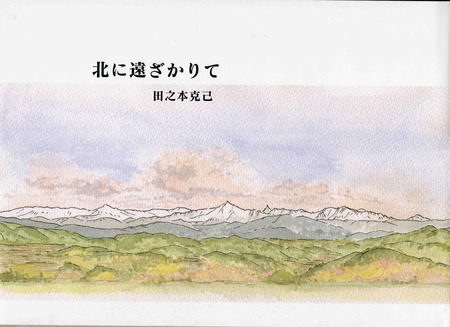

ここに一冊の書物がある。

『キリギリスの採り方』から『ソシュールの言語学』にいたるまで、様々な題材をもつエッセイ集である。

27年の間に筆者が書き記したものを集めたという点では、個人史もしくは半自伝といえるかもしれない。

読書へと人を誘うという意味では、良質の読書案内ともいえるだろう。

飛騨を舞台の中心とした紀行文学ともいえる。

読者は大岡昇平の恋愛小説のごとき精緻な風景描写に胸ときめかすかもしれない。

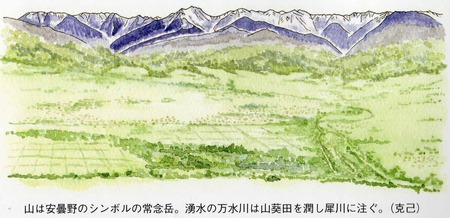

登山家としての経験からくる自然に対する畏怖と謙虚さを根底に、鳥類学者としての繊細なる優しさに満ちた視線によって捉えられた飛騨の風景は、まるで『失われゆく楽園』のごとく見えてくる。

そんな『楽園』≒『故郷』を舞台に、文学、人類学、地理学、哲学、言語学、民俗学、文化人類学、etc...の知見を総動員して描かれてあるものの正体を十分に味わうための経験と知識を、残念ながら私はまだ持ちあわせていないのではあるけれど、多岐にわたる学問に目配せをおくりつつ、軽やか且つ確かな平衡感覚によって進められる考察とその文章は、一流のスキーヤーでもある筆者の描くであろう鮮やかなシュプールを想像させるには十分である。

当然の帰結として、郷土誌のごとき性質をも持ちあわせている。

様々な文学作品の引用があるのを見ると文学書、評論の類いでもあるのかもしれない。

なおかつ美しい装丁を持つこの書物は、飛騨を主題とした水彩画集でもある。

頁ごとにこれ以上はないという絶妙な大きさで、ひっそりと添えられた水彩画は、すべて筆者とそのご家族によるものである。

この書物は2年前のある日、その筆者の手によって私のもとに届けられた。

その筆者は私の恩師と呼べる人である。

従ってこれは『教育』の書でもある。

筆者にとっての『教育』とは『愛』の実践と限りなく同義であることを、私は知っている。

従ってこれは『愛』についての書物でもある。

実際、私はこの本を開く度に『愛』について考える。

そして筆者の穏やかな視線を感じる。

その視線が今も私を教育してくれている。

そして、この書物を締めくくる最後の一文によって、これが一種の長い長い『恋文』でもあることを毎回確認して、私は本を綴じる。

私はその一点においてだけでも、この書物が世界一美しい書物であることを疑わない。

筆者は田之本克己先生である。

Posted by イチロウ at

◆2011年08月22日03:47